塞栓性脳梗塞と血栓性脳梗塞のリスクに関連するマーカーの同定

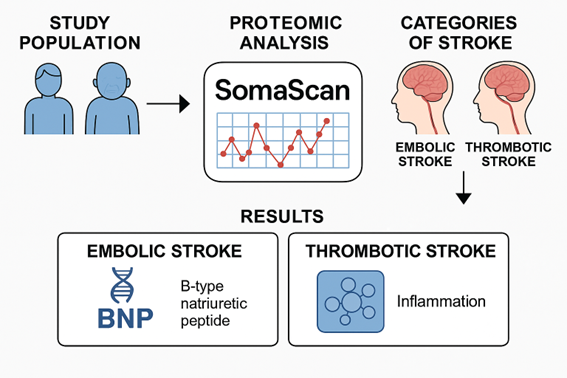

虚血性脳卒中は世界的に主要な死因であり、とくに塞栓性脳梗塞(EIS)と血栓性脳梗塞(TIS)では病態や治療反応が異なることが知られています。しかし従来の危険因子だけではその発症機序やサブタイプの違いを十分に説明できず、より個別化された予防・診断法が求められています。本研究は、大規模前向きコホートにおいて血漿プロテオームを網羅的に解析し、EISとTISそれぞれに関連する蛋白質シグネチャーを同定することを目的としました。特にアプタマー技術を用いた大規模プロテオーム解析基盤 SomaScan®を用いた点が特徴であり、これにより従来困難であった5,000種類以上の血漿蛋白質の高精度測定が可能となりました。

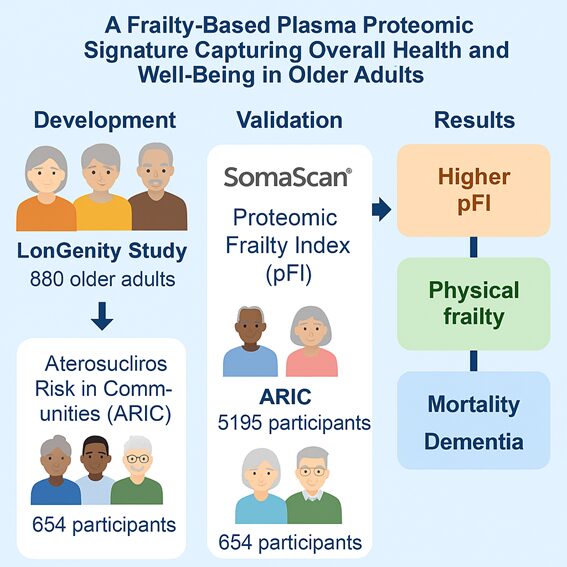

対象は米国4地域で進行中の ARIC(Atherosclerosis Risk in Communities)研究 の参加者です。1990–1992年(第2回調査, V2, 中年期)に血漿を採取した10,929名(平均年齢57歳、女性56%、黒人23%)と、2011–2013年(第5回調査, V5, 高齢期)に血漿を採取した4,463名を解析しました。既往脳卒中例は除外し、以降最大30年間追跡して発症した虚血性脳卒中を医師が厳密に判定しました。アウトカムは塞栓性脳梗塞(EIS)168例・血栓性脳梗塞(TIS)459例(中年期)、EIS 73例・TIS 124例(高齢期)でした。

血漿サンプルはSomaScan Ver.4(SomaLogic社)により4,955種類の蛋白質を定量しました。Cox回帰モデルにより、蛋白質濃度とEIS・TIS発症リスクの関連を年齢・性別・人種・高血圧・糖尿病・脂質・BMI・喫煙・腎機能・心房細動の既往などで調整しました。さらにIngenuity Pathway Analysisを用いて関連経路を同定しました。

中年期解析(約20年追跡): 20種類の蛋白質がEISまたはTISと有意に関連しました。その結果、N末端プロB型ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)はEISと強く関連(HR=1.63, p=2.9×10^-15)、TISとは無関係であり、心原性機序を反映していました。一方、成長分化因子15やインターロイキン12/23など炎症関連蛋白はTISと関連しました。

高齢期解析(平均追跡8年): 4種類の蛋白質がEISと関連し、TISに有意関連は認められませんでした。NT-proBNPとセリンプロテアーゼインヒビターKazal型4はEISリスク増加に関連していました。オリゴデンドロサイト髄鞘糖蛋白およびNeurocanはEISリスク低下に関連していました。

経路解析: EIS関連蛋白は癌やDNA修復、GABA受容体経路、補体カスケードなどを反映し、TIS関連蛋白は炎症や動脈硬化経路に集中していました。年齢層ごとに異なる経路が浮かび上がり、加齢に応じた発症機序の違いが示唆されました。

本研究は、SomaScan®による大規模プロテオーム解析を用いて、塞栓性脳梗塞と血栓性脳梗塞のリスクに関連する特異的蛋白質シグネチャーを事前採血から同定しました。EISには心機能不全関連蛋白、TISには炎症・動脈硬化関連蛋白が関与し、さらに中年期と高齢期で関連蛋白や経路が異なることが示されました。これらの知見は、将来的に脳卒中予防や診断を個別化する上で重要な分子基盤を提供するものです。